建設業ではいま、「人手不足」「働き方改革」「DX」「カーボンニュートラルやSDGsへの対応」など、いくつもの課題が山積している状態です。これらの課題を一つずつ解決していくために、建設関連会社は具体的にどのような行動を取っていくべきなのでしょうか。

本記事では、建設業の現状と課題を解説するとともに、いま企業に求められているアクション、課題解決に向けて実際に歩みだした建設関連会社の事例などを紹介します。

1.建設業界の現状

はじめに、建設業界の現状に関する3つのポイントを見てみましょう。

①建設投資額は増加傾向

建設投資額は、緩やかな増加傾向にあります。

1992年に約84兆円でピークを迎えた後、2010年まで減少が続き約42兆円まで落ち込んだ時期がありました。しかしそこから増加が続き、2023年には約70兆円となる見通しであると国土交通省より発表されています。

出典:令和5年度(2023年度) 建設投資見通し 概要|国土交通省

出典:令和5年度(2023年度) 建設投資見通し 概要|国土交通省

②建設資材の高騰

建設資材に関しては、著しく高騰しています。

2024年4月に建設物価調査会が公表した、2024年3月時点における建設資材物価指数は135.8(2015年を100とした場合の比較)で、2021年頃から上昇傾向にあります。

この傾向は、ウクライナ危機によるエネルギーコストの上昇や、円安によって輸入資材が高騰したことが原因だと考えられます。

出典:建設物価 建設資材物価指数【2024年3月分】|建設物価調査会

出典:建設物価 建設資材物価指数【2024年3月分】|建設物価調査会

③公共工事における労務単価の上昇

公共工事において、労務単価は11年連続で上昇している状況です。

2023年の全職種における平均単価は22,227円で、2022年と比べて5.2%上昇しました。主要12職種の全国平均値は、次表のとおりです。

出典:建設業を巡る現状と課題|国土交通省

出典:建設業を巡る現状と課題|国土交通省

「物価上昇を超える所得増」を掲げる政府方針も影響し、単価上昇につながっていると考えられます。

2.建設業界の課題

ここでは、建設業界が長らく抱えている課題を一つずつ見ていきましょう。

①働き方改革と2024年問題

1点目は、「建設業の2024年問題」の本格化と、働き方改革の必要性です。

2024年問題とは、働き方改革関連法の適用に伴って発生する労働環境問題のことです。働き方改革関連法は2019年に施行されましたが、建設業では即座の対応が難しいと判断され、5年間の猶予期間が設けられていました。

しかしその猶予期間が終わったいま、建設関連会社はとくに「残業時間の上限規制」への対応が迫られています。

残業時間の上限規制とは、恒常化している長時間労働を是正する目的で定められた規制です。2024年4月1日以降、残業時間は原則として「月45時間(年360時間)」、特別な事情があって労使が合意しても「年720時間、複数月平均80時間以内、月100時間未満」と規制が設けられています。

これに違反した場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される恐れがあります。

建設業の2024年問題とは?影響や対策をわかりやすく解説②若い世代の担い手不足と高齢化

2点目は、仕事の担い手不足と高齢化の進行です。

建設業では深刻な人手不足が懸念されていて、若手不足と高齢化が顕著です。60歳以上の技能者は25.7%の77.6万人で、10年後にはその大半が退職すると考えられます。その一方で、10代〜20代の若手は1割程度の35.3万人です。

人手不足が原因で、若手の育成にも時間や労力をかけられず、人材育成が進んでいない点も課題として挙げられます。

出典:建設業を巡る現状と課題|国土交通省

出典:建設業を巡る現状と課題|国土交通省

③長時間労働

3点目に、長時間労働という大きな課題もあります。

厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和6年3月分結果速報」によると、建設業の月間における労働時間は163.1時間で、全産業の136.2時間と比べると30時間近くも多いことが明らかになっています。

また、残業時間に関しても建設業は14.1時間(全産業は10.4時間)、出勤日数は19.9日(全産業は17.5日)と、どれも多い傾向です。

参考:毎月勤労統計調査 令和6年3月分結果速報|厚生労働省 (※第2表 月間実労働時間及び出勤日数を参考)④DXの遅れ

4点目は、DXに関する課題です。

建設業では、金融業や情報通信業などと比較して、DX(デジタルトランスフォーメーション)が遅れている状況です。

その理由として、建設業は目の前の業務に手一杯となってしまい、DXやデジタル化推進のための動きを後回しにする企業が多いからです。さらに、ITツールなどに苦手意識を持っている比較的高齢の技能者も多く、デジタル化やDXの浸透が遅いと考えられます。

⑤カーボンニュートラルやSDGsへの対応

5点目は、カーボンニュートラルやSDGsに関する課題です。

ほかの産業と同様に、建設業界でもカーボンニュートラルへの対応が必要です。日本政府は2050年までに、温室効果ガスの排出を全体でゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指し、各産業に取り組みを進めるよう要求しています。

建設機械の稼働によるCO2排出量は、国内産業部門の1.7%を占めています。そのため建設業では、CO2の排出抑制目標を以下のように掲げています。

●CO2排出量を2030年に40%削減(2013年度比)を目指す

●施工段階におけるCO2排出量を2050年までに実質ゼロとする取り組みを推進する

また、SDGs(持続可能な開発目標)の実現に向けた取り組みも求められています。具体的には、働き方改革、女性の活躍促進、環境問題への対応などが含まれます。

建設現場の課題解決につながる施工管理アプリ『現場クラウドConne』はこちらから

3.建設業界の課題を解決するために

続いて、建設業界の課題を解決するために必要な5つのポイントをご紹介します。

①時間外労働の是正

1点目に、時間外労働の是正が必要です。

週休2日制にあたる「4週8閉所」を積極的に進め、施工時期の標準化、発注者と工事請負者での合意形成ルールの明確化などに取り組みましょう。

また労働時間を正確に把握するために、「勤怠管理システム」を導入して管理体制を整備することも大切です。

②働き手の処遇改善

2点目に、働き手の処遇改善に取り組みましょう。労働環境や処遇を見直して、若手人材から見て魅力的な職場づくりを進めることが重要です。

近年、国土交通省によって「建設キャリアアップシステム(CCUS)」と呼ばれる、技能者のスキルや実績、保有資格などを可視化して共有するシステムが導入され、普及活動が進められています。

このシステムは技能者を能力などに応じて4つのレベルに分けているため、建設関連会社が各人の保有スキルにふさわしい処遇を決定するときの一助となります。

建設キャリアアップシステムとは?メリット・デメリットなどを紹介③現場DXの促進

3点目に、現場におけるDXを推進しましょう。

建設現場におけるDXの例として、次のような手段が挙げられます。

| 施工管理アプリ | 工事に関係する写真や図面、工程表などを一元管理できるアプリ。 情報共有の時短・効率化、ペーパーレス化が進む。 |

| ドローン | ドローンにカメラを取り付け、現場を空撮。 測量や点検作業を効率化でき、作業員の安全を確保できる。 |

| 複合現実(MR) | Mixed Realityの略で、現実と仮想空間を融合させる技術のこと。 たとえば施工手順を現場に投影し、危険箇所を可視化しながら安全に施工を進められる。 |

| ICT建機 | ICT(情報通信技術)を活用した重機。 データ活用によって無駄な動きが減り、作業精度が向上する。 |

④女性など多様な人材の採用

4点目は、人手不足解消に向けた多様な人材の採用です。

前述のとおり建設業では人手不足が深刻化しているため、女性や外国人労働者など、多様な人材を積極的に採用し、育成していく姿勢が求められています。

とくに女性活躍に関しては、「建設ディレクター」という新しい職域での活躍が期待されています。建設ディレクターは、ITとコミュニケーションスキルで建設現場を支援するポジションです。建設ディレクターという職域を新たに導入し、現場に配置することで、技術者の残業時間削減や、若手・女性の活躍を促進できるというメリットがあります。

建設ディレクターとは?建設業に必要な理由やメリット、事例を紹介⑤カーボンニュートラル対応工事の実施

5点目は、カーボンニュートラル対応工事の実施です。

カーボンニュートラル対応工事とは、建設現場においてCO2削減に配慮して施工に取り組んでいる工事を指します。

具体的には、CO2を吸収するコンクリートを使用したり、現場への移動時に電気自動車を活用したりするなど、各企業の創意工夫のもとさまざまな取り組みが進められています。

建設現場における創意工夫とは?取り組み方や事例を紹介4.建設業界の課題解決の事例

ここからは、課題解決に向けて一歩を踏み出した建設会社の取り組み事例を紹介します。

①業務のムダをなくし効率化を実現|尾崎建設株式会社

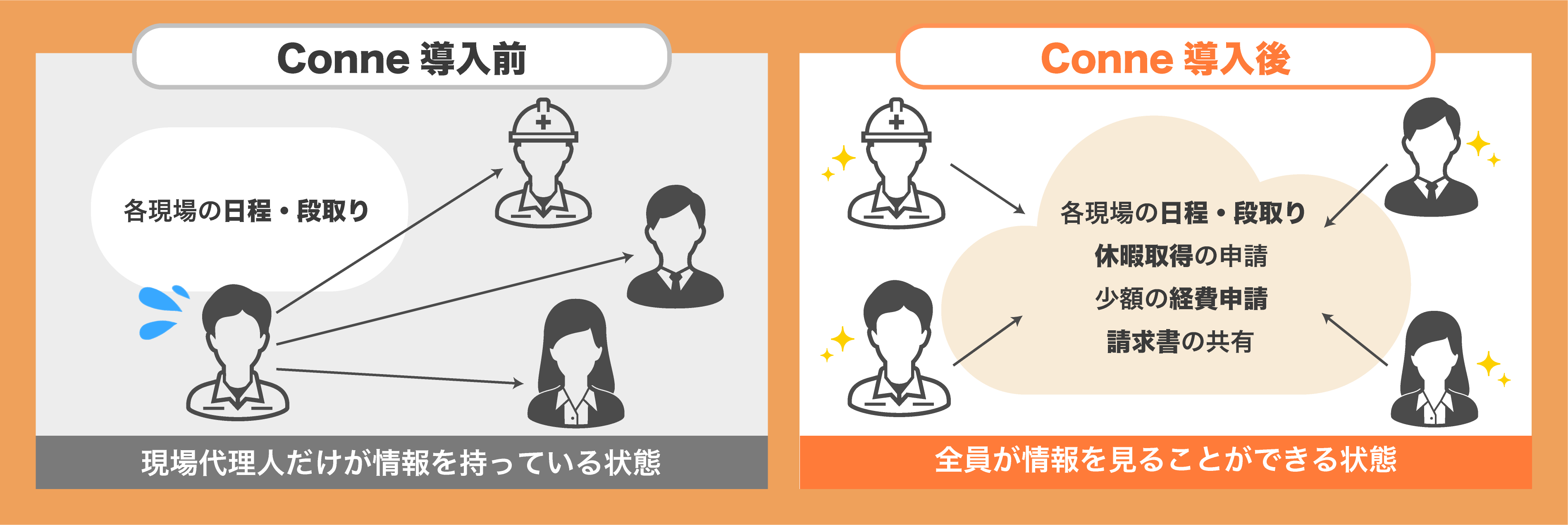

総合建設企業である「尾崎建設株式会社」では、業務のムダをなくし効率化を進める目的で、建設業向けITツールのひとつ「施工管理アプリConne」を導入しています。

社員全員がスマートフォンやタブレットで「施工管理アプリConne」を利用できる状態を整え、以前は紙で行っていた申請業務をデジタルに切り替えました。

全員が平等に情報を見られるようになったことで、業務のムダが減り、社員の主体性やスピード感の向上につながったそうです。

②現場とのやりとりがスムーズに|株式会社白海

土木・しゅんせつ工事を手掛ける「株式会社白海」でも、現場と社内のやりとりをスムーズにするために「施工管理アプリConne」を導入しました。

以前は、遠方の現場を担当する従業員との業務連絡や予定共有など、用途に分けて複数のツールを利用していました。しかし、ツールの使い分けに手間がかかっていたそうです。また紙の台帳を使って機材の利用予定を管理しており、出先からは電話して確認する必要がありました。

そこでメッセージやスケジュール、ファイルなどの情報を一元管理・共有ができる「施工管理アプリConne」を導入。出先からでも一つのアプリにアクセスすれば、必要な情報を確認できるようになり、社内連絡がスムーズになったといいます。

5.まとめ

建設業では、業務効率化や労働時間削減に関する課題、人手不足・人材育成に関する課題、環境問題に対応する課題など、さまざまな角度からの問題が山積している状況です。

「通常業務だけで手一杯で、改善策を考えてじっくりと取り組むリソースが足りない」と感じている会社も多いのではないでしょうか。

しかし、まずは一歩を踏み出さなくては、働く環境を変えていくことは難しいでしょう。そこで「小さく始められること」「ハードルが低く、手軽に始められる方法」に着目してみることが大切です。

たとえば「来月から、社内連絡は電話と紙のメモではなく、ビジネスチャットに切り替える」といった小さな一歩でも、十分に意味があります。日々の業務効率化につながるアプリの一例として、ぜひ下記リンクもご覧ください。